網(wǎng)貸者”之死:25歲理工碩士旅店樓頂自縊始末

剛下過一場雪,凌晨三點多,羅正宇打開房門,走上樓梯,在旅店的樓頂徘徊。4點23分,他返回房間,在手機便簽上寫下遺言:我去死了。自殺的

4點23分,他返回房間,在手機便簽上寫下遺言:我去死了。自殺的。在武漢玩了一年。什么事沒做。沒什么遺產(chǎn)留下。借了一屁股債,不會還了。我太幼稚了,大人和我說的都是對的。可惜我明白太晚。都是我自己的錯。對不起……

第二次,他又爬上樓頂,5點00分,再次返回房間,在便簽上寫道:老板,你立即報警吧,我在頂樓上吊自殺了,對不起……之后,羅正宇第三次爬上樓頂,沒有再走下來。

2018年1月29日,早上七點左右,旅店工作人員到閣樓收被單,看見羅正宇懸掛在閣樓外的房梁上,脖子上套著一根白色的登山繩子,已經(jīng)沒了呼吸。

懸掛的登山繩子和房梁。

最后的日子

上海路的兩邊,大多是一些老房子。

武漢江岸區(qū)上海路,夾在江漢路步行街和漢口沿江大道(長江外灘)之間,是鬧市里的僻靜處。

三層樓的惠風(fēng)旅館(化名)鄰近一家天主教堂,看起來有些老舊。老板黃生銘說,旅館開了十幾年。

1月23日,羅正宇拖著一個深藍色的箱子走進來,問黃生銘住一個晚上要多少錢。黃看了他幾眼, “很平常的一個小伙子”,大概一米七,和他差不多,神情舉止也沒什么異常。

黃生銘對羅正宇說,58塊錢一個晚上,最終又便宜了3塊錢,給他算55塊錢住下了。旅店對面的一家酒店,最低消費為118元一晚。

第二天早上,黃生銘問羅正宇是否要續(xù)住,羅說他還要住幾個晚上,房費再便宜點。黃生銘又給他少算了五塊錢,羅正宇付了200塊錢,一共四晚的房費。

房間在一樓,不到五平方米,里面有一張床,一張桌子,桌上是一臺老式電視,電視后面隔出了一個洗手間。

開始的兩天,羅正宇每天早上出去,到后面兩天,他幾乎不出門了。每天下午兩點,黃生銘會敲所有房客的門,檢查一下。他看到,羅正宇的房間開著燈,他邊上放了一小袋零食,旁邊還有一瓶礦泉水。

旅館對面,有一家炸醬面館、一家便利店和超市,還有一個生鮮綜合市場。羅正宇經(jīng)常逛這些地方,他有時消費幾塊、幾十塊,有時消費一百多,都是電子支付。

羅正宇經(jīng)常去的炸醬面館,中午和晚上有盒飯吃。

1月28日早上六點,羅正宇在旅店對面的炸醬面館吃了一份早餐,一共消費了6塊錢。雜醬面館的李老板說,每天來吃的人很多,但他肯定羅正宇來過,“如果人在這里,我說不定就能認(rèn)出他來”。

那天他回到旅店時,大約早上七點,黃生銘對他說,“你不要住了,你又不(出)去做事,早點回家算了”。羅正宇回說,他還要再住一個晚上,要換一個房間,住的一樓晚上有老鼠,之后他又用支付寶付了50塊錢房費。

羅正宇曾在1月19日給父親羅立軍打電話,發(fā)現(xiàn)他手機欠費,幫父親充了100元話費后,兩人在電話里約好:羅立軍1月30日晚上10時到武漢,羅正宇到時去火車站接他,在武漢游玩幾天。

羅正宇還在1月27日給爺爺打過電話,說自己2月8日回老家天門市小板鎮(zhèn)。這通電話只打了幾分鐘,聽上去很尋常。

兩天后的1月29日,上午9點多,在浙江紹興打工的羅立軍接到武漢上海街派出所的電話,說他的兒子羅正宇自殺了。這是兩人約定見面的前一天。

羅立軍不相信,以為是詐騙電話,但他擔(dān)心兒子真出事,想起住上海路附近的兒子高中同學(xué)劉文峰,羅立軍立即給他打了電話,拜托他去上海街派出所看看。

那天是周一,地上很多積雪。劉文峰走了十幾分鐘,到了轄區(qū)派出所,一位民警叫他上二樓刑偵科,劉文峰當(dāng)時想:難道羅正宇一年不見,去搞傳銷被抓了?

兩人上一次見面還是一年前,2017年2月的一天,羅正宇從浙江杭州回到武漢,把他帶回來的行李放在劉租住的房子里。此時,羅正宇已從杭州的原單位辭職,打算在武漢轉(zhuǎn)行學(xué)計算機軟件開發(fā)。

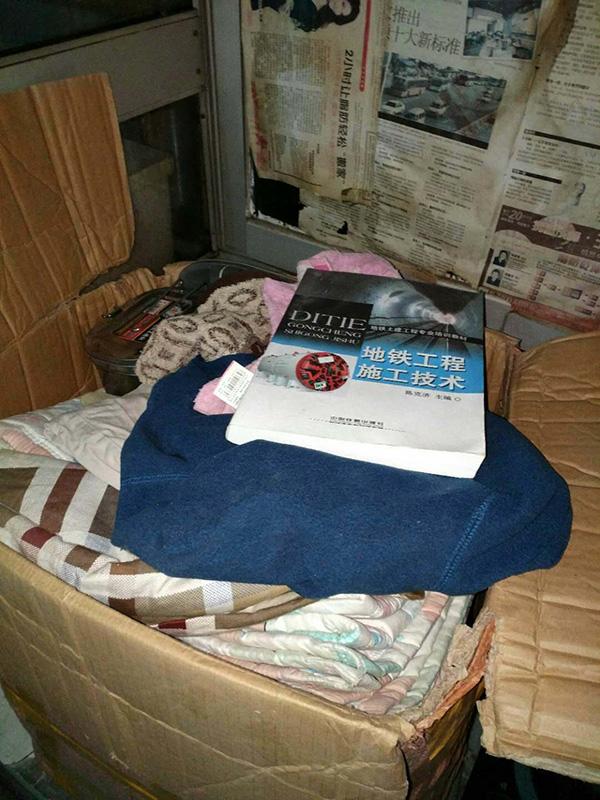

羅正宇回武漢時,放了袋東西到同學(xué)劉文峰租住的地方,至今都沒有取回。里面有被子、衣服,和一本《地鐵工程施工技術(shù)》的書。

派出所民警翻出幾張照片,照片里的羅正宇懸掛在房梁上,劉文峰瞬間趴倒在地上。

黃生銘檢查羅正宇手機時發(fā)現(xiàn),他的支付寶余額只剩下七毛一分錢。羅正宇自殺時穿一件醬色棉襖,“破破爛爛的”,當(dāng)天上午九點,派出所民警和法醫(yī)趕來做完尸檢,才把他的遺體放了下來。

兩天后,武漢江岸區(qū)警方通過當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布消息,羅正宇系自殺身亡。

羅正宇的藍色背包,只剩下一塊錢和一顆大白兔奶糖。

從杭州到武漢

2016年夏天,23歲的羅正宇從武漢理工大學(xué)交通運輸工程專業(yè)碩士畢業(yè)。

他們專業(yè)就業(yè)前景不錯,羅正宇是本碩連讀,畢業(yè)后進了一家大型國企,總部在武漢。他以技術(shù)員的身份進到下屬的城市軌道工程有限公司,之后被分到杭州項目部,離他父親打工所在的紹興不遠(yuǎn)。

入職兩月后,羅立軍去杭州看兒子,感覺羅正宇狀態(tài)“很不錯”,就是臉上曬黑了一些。“手機里還記錄走了多少步,他說今天走了一萬步。”那天他去了羅正宇宿舍,宿舍里有四張床,有空調(diào)、洗衣機,感覺和大學(xué)宿舍差不多。

也許羅正宇沒有流露他的煩惱。一個月后,前同事陳曉勇在項目部見到羅正宇,羅說起自己經(jīng)常加班,晚上整理資料到很晚,白天又要到工地上做測量,工作和他所學(xué)專業(yè)關(guān)系也不大。

2016年11月,羅正宇突然跟父親說,他想辭職不干了,父子在電話里說了四十多分鐘,羅立軍不停地勸兒子。幾天過后,他和弟弟專門請假到杭州勸,還是沒有用,羅正宇堅持要辭職,“他說,就像沒上過這六年大學(xué),到武漢學(xué)(計算機)編程,重新學(xué)一門手藝”。

2016年12月,羅正宇在大學(xué)好友群里抱怨:工地工作環(huán)境差,一個月工資才五千多塊錢,比他一個部門的本科生高17塊錢。他打算年后辭職,回武漢報計算機編程培訓(xùn)班,轉(zhuǎn)行計算機軟件開發(fā),或搞智能交通,還稱自己在看計算機二級等級考試教程。

當(dāng)時群里有一個同學(xué)回應(yīng):自學(xué)的,又沒有具有說服力的(計算機)軟件使用經(jīng)驗,恐怕不怎么好找工作。

2016年12月,羅正宇在大學(xué)QQ群里的聊天記錄。

2017年2月,羅正宇又在QQ上問同學(xué)蔣輝:現(xiàn)在報java培訓(xùn)班轉(zhuǎn)行,你覺得靠譜嗎?蔣輝回復(fù)他說:不靠譜……學(xué)java再失敗咋辦。羅正宇說:他不知道,現(xiàn)在也比較糾結(jié)。

一個月后,羅在群里告訴同學(xué),他又回了杭州的原單位,每天忙得要死。群里有人@他,問他想不想跳槽做交通規(guī)劃,羅正宇沒有回復(fù)。

2017年8月,群里人再次@羅正宇,問他在哪里,他說還在杭州的原單位。

2017年8月,羅正宇在大學(xué)QQ群里稱,自己依舊還在杭州上班。

事實上,羅正宇在2月就離職了。羅正宇原單位總部的一位負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞,此前他主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)管理,技術(shù)交底,施工生產(chǎn)的監(jiān)督等,平均每個月工資稅后5400元左右。單位包食宿,有自己的食堂、健身房、圖書閱覽室等,不過建筑行業(yè)工作比較辛苦,而且工地打交道的群體復(fù)雜,流動性大,很多剛畢業(yè)的人來了后,因為希望有一個安定的工作環(huán)境,離職的也比較多。

離職之后,羅正宇去了哪里?誰也說不清。

2017年的大年三十(1月27日),羅家一大家子十幾口人圍坐在一起吃年夜飯,羅正宇第一次主動向家里各位長輩敬酒。正月十九,他背著背包離開了家,臨走前告訴家里人,他已聯(lián)系好了武漢達內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu),準(zhǔn)備去學(xué)三個月的計算機編程再在武漢找工作。

但3月5日,澎湃新聞記者聯(lián)系到武漢達內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu)工作人員,對方回復(fù)稱羅正宇沒有在他們機構(gòu)培訓(xùn)過。

爺爺羅成民每月都會跟羅正宇通電話。2017年夏天,羅正宇在電話里告訴爺爺,他去面試了兩家公司,被其中一家公司拒絕了,進了另外一家公司,試用期每個月一千五百元。

2017年8月24日,羅立軍問兒子在哪兒工作,羅正宇告訴父親,他在武漢億網(wǎng)計算機信息技術(shù)有限公司上班。

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,前述公司的經(jīng)營范圍為:計算機軟件開發(fā);計算機安裝、調(diào)試;計算機及相關(guān)服務(wù)。3月5日,該公司工作人員告訴澎湃新聞記者,他們從未聘用過羅正宇,但不記得羅是否去他們公司面試過。

謎團與印記

羅正宇的離去成了謎團,只給家人、朋友和同學(xué)留下深深淺淺的記憶片段。

羅正宇3歲時,父母離異,此后極少見到母親,父親陪伴他的時間也很少。父親再婚后,他跟繼母關(guān)系不是很好,“很少叫她”。

羅立軍去浙江紹興打工的十幾年,羅正宇一直由爺爺奶奶帶大。爺爺羅成民起初在村里教書,羅正宇上小學(xué)時,他調(diào)入鎮(zhèn)中心小學(xué),羅正宇也跟著爺爺奶奶住到了學(xué)校。在爺爺印象里,羅正宇“老實聽話,從來不說假話”。

家里的同輩中,羅正宇和堂弟羅春宇關(guān)系最好,兩人經(jīng)常一起聊學(xué)習(xí)、游戲、電影,好到“同睡一張床,同穿一條褲”。但羅春宇覺得,哥哥把很多事情和想法憋在心里,“沒有一個人真正走進過他的內(nèi)心”。

羅正宇成績很好,高中同學(xué)劉文峰記得,那時大家都青春年少,唯一的任務(wù)就是學(xué)習(xí),羅正宇偶爾去網(wǎng)吧玩游戲,仍能考班級一二名。

2010年6月,羅正宇以將近60分的成績考入武漢理工大學(xué),母親劉芬芬知道后,托人送來了四千塊錢。劉芬芬說,羅正宇讀小學(xué)的時候,她曾到家里來,提出想見兒子,被羅正宇的奶奶拒絕,說不應(yīng)該讓羅正宇分心。此后她又來了一次,沒有見到兒子,之后她便不怎么來了,只讓人不時的打聽他的境況,還托人給羅正宇送過繡著“正宇”名字的衣服。

本碩連讀的六年,羅正宇沒有談過女朋友,同學(xué)介紹女孩跟他認(rèn)識,他幾乎都不跟對方搭訕。羅春宇記得,有一次,他去學(xué)校看哥哥,室友告訴他,你哥找了好幾個女朋友,“我說不信,他就一臉尷尬地笑著說,‘他不會信的’。”

在大學(xué)同學(xué)唐力印象里,羅正宇有些內(nèi)向,跟人說話有時會害羞。不過劉文峰說,羅正宇跟不熟悉的人不愛說話,但跟熟悉的人一起話很多,而且很“逗比”。他至今記得,有一次,羅正宇和室友打賭,說自己可以從寢室穿門而過,“結(jié)果他從門上面的窗戶爬到外面的陽臺”。

讀研時,羅正宇拿過學(xué)校獎學(xué)金。2015年3月,他被評為武漢理工大學(xué)“研究生元旦晚會優(yōu)秀工作者”,當(dāng)年11月,又被評為“武漢理工大學(xué)校三好研究生”。研究生導(dǎo)師杜志剛眼中的羅正宇,是一位優(yōu)秀的學(xué)生。

羅正宇讀研究生時獲得的榮譽證書。

畢業(yè)后,羅正宇沒再單獨聯(lián)系過導(dǎo)師,只偶爾在群里說上幾句。到了2017年,他幾乎不在群里“冒泡”了,像突然消失了一樣。

2017年3月,羅正宇的高中、大學(xué)同學(xué)肖勇打電話給羅正宇,問他在哪兒?羅正宇說,他已回杭州原單位。此后的幾個月,他們不時在QQ上聊,還一起玩游戲。羅正宇會玩的游戲很多,他和肖勇一起玩“dota”——一種多人在線戰(zhàn)術(shù)競技游戲。

事發(fā)前十天,1月19日,肖勇在QQ上和羅正宇聊游戲,肖勇催羅正宇快點,羅正宇回復(fù)說:哥死了……肖勇回了一個表情,羅正宇接著發(fā)了一條:哥現(xiàn)在(對)什么都沒興趣了啊。

當(dāng)時,肖勇沒有回復(fù)——他們之間偶爾會跟對方抱怨人生,這次他也沒有在意。在肖勇印象里,羅正宇樂觀,凡事看得開。

1月21日,羅正宇給肖勇發(fā)出他們之間的最后一條QQ信息:唉,悲哀……

借貸與催債

羅立軍有三兄弟,兩個弟弟每人一個孩子,只有他有兩個孩子——再婚后,他又生了一個女兒。

父母為了照顧羅立軍,把羅正宇當(dāng)親生兒子一樣帶,“爺爺每個月有退休工資,還出去賺錢,就想以后為他結(jié)婚買房。”羅立軍說,他們沒跟羅正宇說過,但家里人都心知肚明。

“他有什么想不通的,為什么要走這條路……”奶奶哽咽道。

2017年正月19日,羅春宇和哥哥羅正宇一起離家搭車去武漢,羅春宇此時在武漢讀大學(xué),羅正宇說聯(lián)系好了計算機培訓(xùn)學(xué)校,此后兩人沒有再見過一面。“我一直以為他工作很忙。”羅春宇痛惜地說,他不知道哥哥一整年靠借貸過日子。

支付寶的消費記錄顯示,2017年一整年,羅正宇主要在江漢路、勝利街、上海路等一帶輾轉(zhuǎn),常去附近的網(wǎng)咖、便利店、炸醬面館、水果店等消費。其中一家距離旅館不到100米的網(wǎng)咖,羅正宇從2017年2月,一直到他走前最后一個月,支付寶都有消費記錄。

這家網(wǎng)咖不大,里面有不超過五十臺電腦,弧形的超大屏幕,下載有各種游戲。上網(wǎng)分三個檔次,五塊錢、六塊錢和八塊錢一個小時;五元區(qū)包夜14元,六元區(qū)包夜18元,八元區(qū)包夜20元。羅正宇或許無數(shù)次在這里度過了他的漫漫長夜。

3月2日,該網(wǎng)咖網(wǎng)管對澎湃新聞記者說,他們每天進進出出一百多人,不記得有一個叫羅正宇的人來過。

支付寶收支記錄顯示,2017年3、4、5月份,羅正宇的收入幾乎為零,每個月支出兩三千塊錢;從6月份開始,每個月收入有一兩千塊錢,支出上漲到四千多到六千多元不等,且每個月都在還螞蟻借唄和花唄;變化從2017年12月開始,支付寶里收入依舊是兩千多元,但支出達一萬二千多元,2018年1月,收入上升為六千多元,支出同樣也是一萬兩千多元。從支付寶消費可以看出,消費增多主要是各種還貸,以及生活開支。

羅正宇2018年1月的支付寶賬單。

羅正宇手機里,金融理財欄里有13個網(wǎng)貸APP。

據(jù)此前媒體報道,13個網(wǎng)貸APP里有五萬多元的分期欠款,大多是2017年12月和2018年1月所欠的。截至2月28日,羅正宇欠下的將近四萬元的分期欠款,依舊每天在短信提示還款。

除此之外,羅正宇還通過微信和QQ借款,一個叫“天譽金融”的QQ賬號曾跟羅正宇聊天稱,5000元起步,7000元到手5000元,七天還7000元,日利率達285%。另一個叫“盛世錢莊”的賬號稱,3000元到手2100元,七天期限,押金1000元。

2017年12月16日,羅正宇在微信上跟一匿名用戶聊天,對方建議他辦信用卡,羅正宇回復(fù):我還是不辦信用卡吧,不想給朋友知道我借錢了……

12月21日,羅正宇在微信跟前同事黃小兵聊天,對方問他在做什么工作,他說在武漢搞計算機,“還不如在工地,經(jīng)常加班,看電腦一看一整天,工資也低……”

大家事后回想,或許他一直在武漢流浪,根本就沒有上過班。沒有人知道,他是如何度過這孤寂又絕望的一年。

“天譽金融”曾在QQ上聯(lián)系羅正宇,沒有得到回復(fù),之后連續(xù)發(fā)送了多條信息:小伙子可以的。碩士?就這樣?讀書讀成這樣?你等著上門吧。

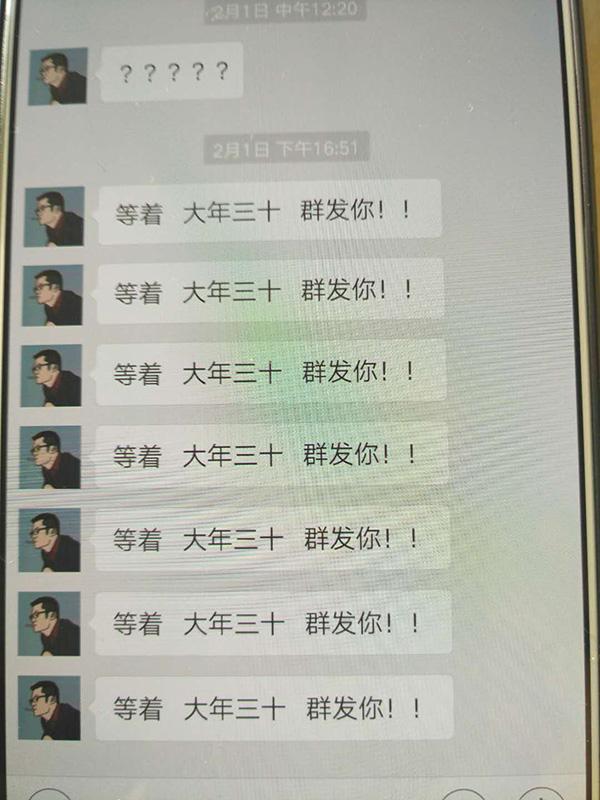

1月31日,一個名為“A清收客服—安主管”的微信賬號向他接連發(fā)出問號,之后不斷發(fā)送信息:“等著,大年三十,群發(fā)你!!”2月2日,該賬號接著發(fā)信息:我就是對你太好了,年前沒有給我清帳的,我能讓你過個好年,我跟你姓!!

2月1日,催債者通過微信發(fā)來的信息。

此時,羅正宇已經(jīng)過世了四天。

3月7日,澎湃新聞記者聯(lián)系到該收客服主管,對方拒絕回答問題。

羅立軍說,羅正宇走后的第二天,他在兒子的朋友圈里發(fā)了一張“遺體接運冷藏協(xié)議書”的照片,之后依舊不時接到催帳電話。

尾聲

羅正宇的家是天門市小板鎮(zhèn)金科村一棟兩層的白色樓房,前面有三顆梧桐樹。從天門市到這里不到十公里路,四五年前,村里建了一座汽車城,從去年10月開始,羅成民每晚都到汽車城上班,他幫汽車修理廠看門,每個月工資一千多塊錢。

家里很簡陋,堂屋有一張黑色桌子和八張凳子,那還是十幾年前,羅成民自己打造的,墻壁上掛了一副碩大的十字繡,上面繡著“旭日東升”幾個字,也是羅成民自己繡的。

從樓梯上二樓,是羅正宇和堂弟睡覺的房間,里面擺設(shè)很少,羅立軍指著一張桌子說,兄弟倆平時在這里看電腦,更多的時候,他們跑去網(wǎng)吧玩游戲。

羅立軍說,他很早以前就意識到,兒子交織在親人的關(guān)心和恩怨中,家庭對他的影響很大。為此,他從前經(jīng)常給羅正宇買書,后來又經(jīng)常給他寫信,但父子之間總是很少談心。

羅正宇從杭州辭職后,羅立軍為不給兒子壓力,很少過問他工作上的事,一般都是節(jié)假日發(fā)個信息,問他怎么過,平時冷了,提醒他加衣服,并告訴他,要跟同事搞好關(guān)系……在羅正宇的房間,找到了一個他之前的筆記本,羅正宇在上面寫道:你是一粒平凡的種子,和同伴一樣萌芽于田間,春風(fēng)吹來,遍地綠。你本來可以做一顆普通的小草,但是你不甘于平庸的依附于大地,你愛上了頭頂那片深邃的藍天,于是你努力地把根扎深,把枝葉向藍天伸展……但來不及把枝葉向藍天伸展,羅正宇的人生戛然而止,最終停留在他24歲的記憶里。

1月22日,羅正宇通過QQ賬號加了一個山東人,他跟對方說:你山東的啊,我武漢的,我還想找你一起,我一個人準(zhǔn)備自縊,聽說懸空瞬間就沒感覺了。羅正宇手機文檔里面,有一篇《完全自殺手冊》,手冊里介紹上吊自殺的準(zhǔn)備、經(jīng)過、感受、尸體狀態(tài)等。

羅立軍說,他對兒子自殺沒有疑問,但懷疑他生前受到脅迫,他向警方申請調(diào)查相關(guān)情況,目前暫未有進一步信息。羅正宇自殺前幾天,接到過多個外地陌生電話。澎湃新聞聯(lián)系這些號碼,均無法打通,或者無人接聽。

羅正宇的母親劉芬芬曾在2017年夏天的一個早上接到一個武漢打來電話。劉芬芬在睡夢中迷迷糊糊接通電話,對方那頭沒有說話,很快就掛斷了,她緊接著回了過去,對方依舊不說話,之后又一次被掛掉了。

一直到羅正宇走后,二十多年未見面的前夫告訴劉芬芬,去年夏天那個電話是兒子羅正宇打來的。

2018年3月5日,羅立軍再次來到上海路,在兒子曾經(jīng)待過的地方來回走了三四遍,甚至還去了他理過發(fā)的地方,他花同樣的價錢——35塊錢,給自己也理了一個發(fā)。

羅正宇研究生畢業(yè)的班級合影。(除羅正宇、羅立軍外,其余均為化名。)(來源:澎湃新聞)

營業(yè)執(zhí)照公示信息

營業(yè)執(zhí)照公示信息